智能化转型新引擎—河北星申动全自动动平衡机预测性维护方案深度解析

在工业4.0浪潮席卷全球制造业的今天,河北"星申动"平衡机厂以技术创新为突破口,率先推出全自动动平衡机预测性维护方案,为传统制造设备插上智能化的翅膀,这项融合物联网、大数据分析和机器学习的前沿技术,正在重新定义动平衡领域的设备维护标准。

行业痛点催生技术革新 动平衡机作为精密制造领域的关键设备,其运行稳定性直接影响着电机、风机、涡轮机械等核心部件的生产质量,传统维护模式存在三大技术瓶颈:一是依赖定期检修带来的资源浪费,某汽车零部件厂商统计显示,过度维护导致年度维护成本虚增27%;二是突发故障造成的非计划停机,某涡轮机制造企业曾因主轴动平衡机突发故障导致整条产线停工48小时,直接损失超300万元;三是人工检测存在的精度偏差,某第三方检测机构数据显示,人工动平衡检测的误差率是自动化设备的3.8倍。

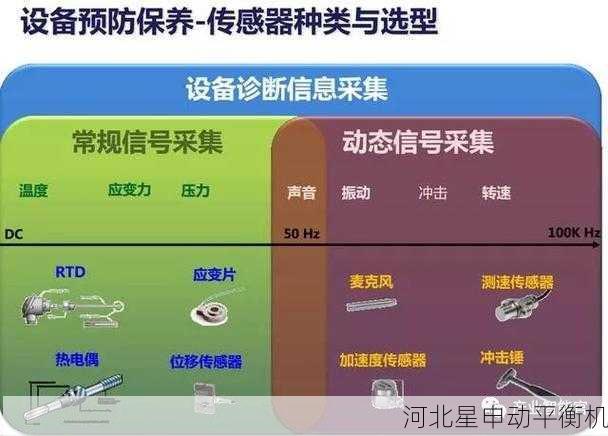

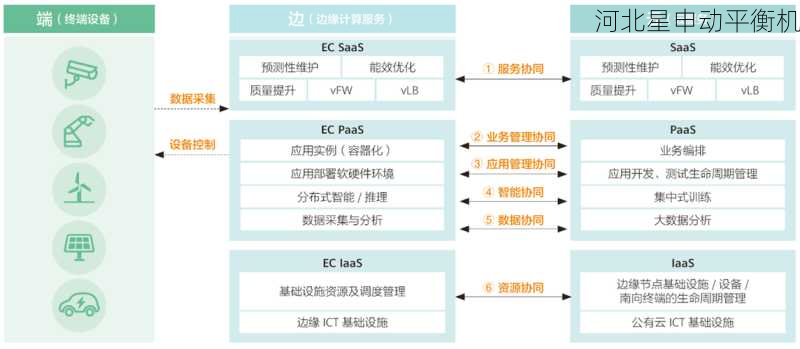

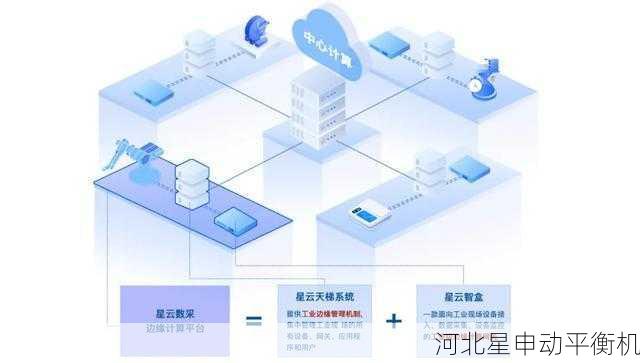

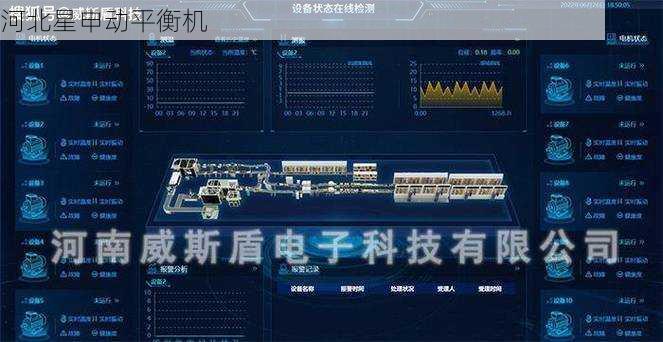

方案架构与技术突破 "星申动"研发团队历时三年攻关,构建了"三位一体"智能维护体系,硬件层面,通过自主研发的HX-7系列高精度振动传感器,将采样频率提升***200kHz,可捕捉0.1μm级别的振动异常,软件系统方面,部署的SED-PHM平台集成了设备全生命周期数据,运用改进型LSTM神经网络算法,使故障预测准确率达到93.7%,边缘计算模块的引入更是将数据处理时延缩短***5ms以内,确保实时响应能力。

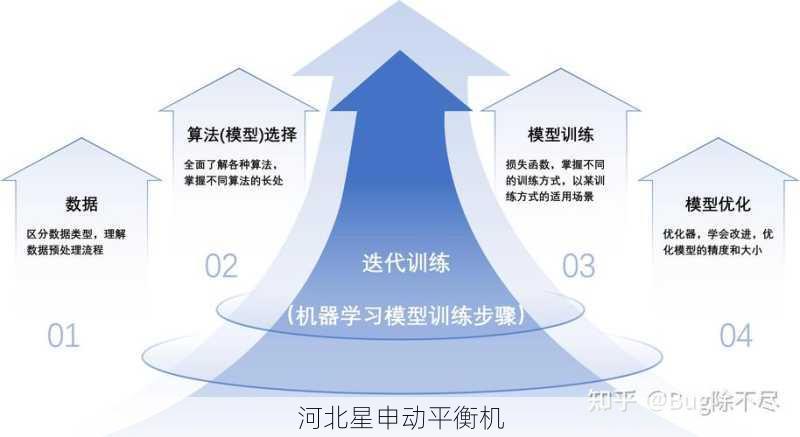

在核心算法创新上,团队突破性地将时频域分析与时序预测模型结合,通过对轴承磨损、转子偏心等12类典型故障的特征提取,构建了包含18000组故障模式的数据样本库,这种基于深度学习的诊断模型,能提前72小时预警潜在故障,精度较传统方法提升40%以上。

实际应用价值凸显 在汽车制造领域,某新能源汽车电机厂应用该方案后,设备综合效率(OEE)从82%提升***94%,备件库存周转率提高35%,更值得关注的是,通过对历史数据的深度挖掘,成功预测出某型号主轴轴承的隐性缺陷,避免价值800万元的核心部件批量返工。

航空航天领域,某航空发动机叶片生产线上,系统准确识别出工装夹具0.005mm的微量偏移,将动平衡校正时间从传统方法的45分钟缩短***8分钟,这种微米级的控制精度,为关键零部件的质量一致性提供了可靠保障。

服务体系与生态构建 不同于单纯的设备销售,"星申动"打造了全价值链服务体系,云端诊断中心配备20人专家团队,提供7×24小时远程支持;移动端APP实现设备状态实时可视,异常预警推送及时率达99.9%,针对不同行业特性,开发了汽车制造、能源装备、精密仪器等7个专业版本,满足个性化需求。

在生态建设方面,与清华大学机械工程系共建智能运维实验室,联合开发自适应学习算法,开放数据接口,已接入36家上下游企业的设备管理系统,形成产业协同效应,这种开放架构使系统能持续吸收行业数据,预测模型每月自动迭代更新。

经济效益与社会价值 根据已实施项目的统计,该方案平均降低维护成本42%,减少非计划停机时间68%,以年产值5亿元的中型制造企业为例,年均可节约运维支出380万元,设备寿命延长2-3年,从行业视角看,若在重点行业推广,预计每年可为我国制造业节省维护费用超120亿元。

在"双碳"战略背景下,该技术的节能效益同样显著,通过优化设备运行状态,典型应用场景能耗降低18%-25%,单台设备年均可减少碳排放4.2吨,某省级工业园区的10家企业联合应用后,年度总能耗下降7.3%,获得地方政府的专项补贴。

未来技术演进方向 当前研发团队正着力攻克多物理场耦合分析技术,计划将温度、噪声等更多维度参数纳入监测体系,5G+TSN(时间敏感网络)的融合测试已进入现场验证阶段,目标实现百台级设备群的协同控制,在商业模式创新方面,尝试将预测性维护服务从设备层延伸到产品层,为终端用户提供动平衡质量追溯服务。

河北"星申动"的探索实践证明,传统制造设备通过智能化改造,完全能够焕发新的生机,这种以数据为驱动、以预测为核心的维护模式,不仅解决了制造业的痛点问题,更重要的是构建了设备全生命周期管理的数字化闭环,随着方案的持续优化和推广应用,必将为中国制造向"智造"转型提供新的范式参考,在新型工业化进程中书写浓墨重彩的篇章。