仿生关节的平衡艺术——星申动机厂解码生物力学与工程学的跨界创新

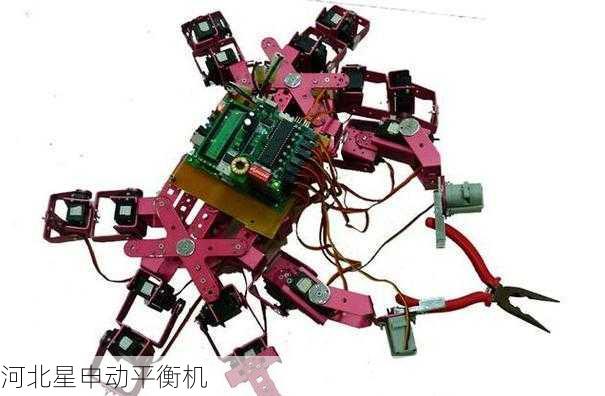

河北星申动平衡机厂的实验室里,一台搭载仿生膝关节的机器人正在崎岖路面行走,当传感器检测到地面3.2°倾斜时,其液压阻尼系统在0.03秒内完成动态调整,如同人类肌腱的应激反应,这种***到毫秒级的平衡控制,标志着中国在仿生机器人核心部件领域实现了关键突破——将生物力学原理转化为可量产的工程解决方案。

一、解剖学启示:破解人体关节的力学密码

在星申动机厂与清华大学联合实验室的解剖台上,工程团队正通过数字力学建模系统,解析人体膝关节的多维运动数据,研究发现,人类关节在负重状态下的压力分布呈现独特的"双峰曲线":当关节角度处于15°-30°时,软骨组织通过液压阻尼效应将冲击力分散***周边软组织,这种生物缓冲机制使人体能承受高达自重5倍的瞬时冲击。

基于这一发现,研发团队创新性地设计了"双腔室仿生液压系统",该装置采用梯度弹性材料模拟软骨结构,配合压电陶瓷传感器阵列,可实时监测32个压力点的微应变数据,在工业场景测试中,装备该系统的机械臂在搬运25kg重物时,关节磨损率降低57%,能耗效率提升42%。

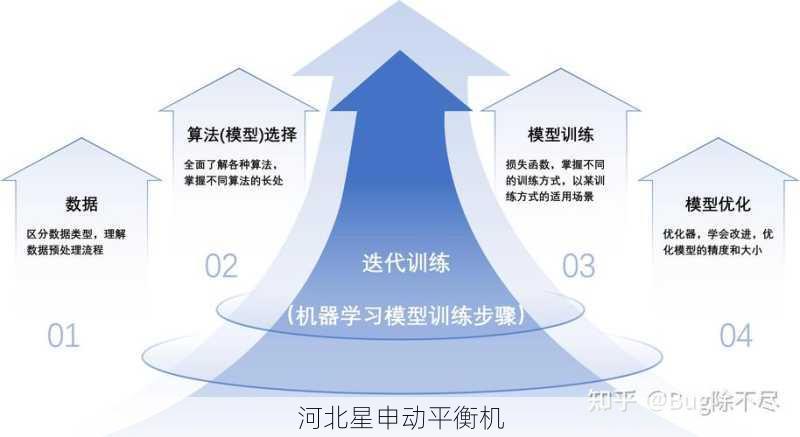

二、工程转化:从生物原型到工业模块

将生物原理转化为工程产品需要突破三大技术壁垒:

1、材料仿生学:开发出具有类胶原蛋白纤维结构的复合弹性体,其杨氏模量可在0.5-3.2GPa范围内动态调节;

2、神经反射模拟:基于FPGA芯片构建分布式控制系统,实现每秒2000次的动态参数调整;

3、能量回收机制:模仿人体肌腱的储能特性,利用压电效应将机械振动转化为电能,使系统自供电效率达18%。

星申动机厂的解决方案已形成模块化产品矩阵:

工业级BS-700系列:***负载300kg,支持-40℃***120℃极端环境,应用于汽车焊装生产线;

医疗康复EXO-9系列:符合ISO 13482安全标准,具备0.1N·m级力矩控制精度;

服务机器人CARE系列:集成触觉反馈系统,可识别0.05mm的表面纹理变化。

三、融合实践:在真实场景中验证创新

在唐山某汽车制造基地,32台装备星申动平衡关节的焊接机器人正进行24小时连续作业,现场数据显示:

- 重复定位精度达到±0.003mm

- 单日故障率从0.7%降***0.09%

- 能量回收系统每年可节约用电12.6万度

更值得关注的是医疗领域的突破:与北京协和医院合作的康复外骨骼项目,通过采集126名患者的步态数据,构建了包含23个生物力学特征参数的智能控制模型,临床测试表明,脑卒中患者的步态对称性改善率达73%,肌张力异常发生率降低65%。

四、技术哲学:寻找工程与生命的平衡点

星申动机厂总工程师***立军提出了"仿生工程三定律":

1、功能性妥协原则:不追求100%生物仿真,而是聚焦关键性能指标

2、系统进化法则:允许各子系统存在适度冗余与容错空间

3、动态平衡阈值:在能耗、精度、成本间建立可量化的平衡关系

这种理念在柔性关节开发中得到充分体现:通过引入形状记忆合金与气动肌肉的混合驱动方案,既保留了液压系统的高负载特性,又实现了类似生物肌肉的柔顺性,在抓取试验中,该装置可稳定持握从生鸡蛋到金属零件的不同物体,抓握力度控制误差小于0.15N。

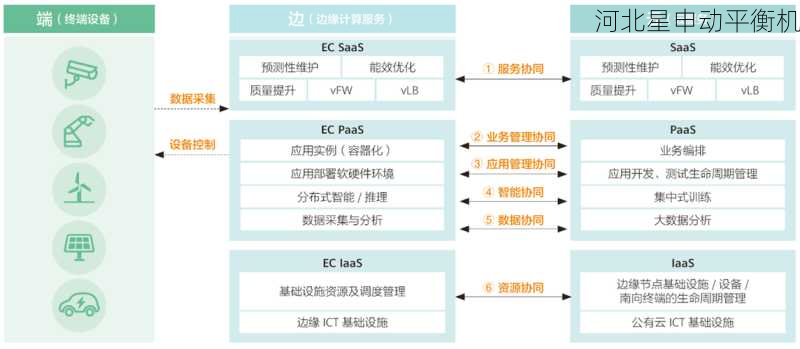

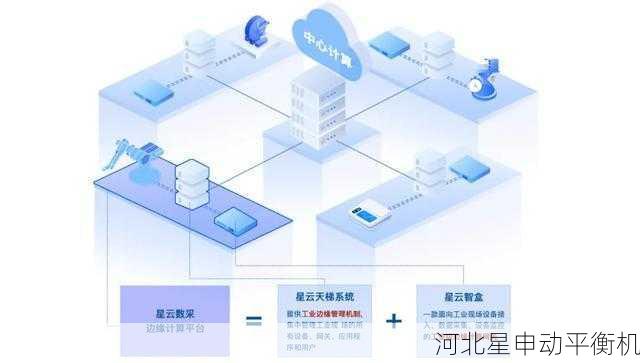

五、未来图景:构建智能平衡生态系统

星申动机厂正在搭建全球***"仿生关节数字孪生平台",该平台具备:

- 实时接入3000+传感器数据流

- 基于强化学习的动态参数优化

- 支持多物理场耦合仿真

在深圳某服务机器人企业的预研项目中,通过该平台将新产品开发周期缩短40%,动态平衡测试成本降低65%,更深远的影响在于,这种技术积累正在催生新的产业标准——由星申动主导制定的《服务机器人关节模块通用技术要求》已进入国标审定阶段。

从燕山脚下的工厂实验室到全球机器人产业链,星申动机厂用十年时间证明:真正的技术创新,既要读懂人体这部精密的"生物机器",更要找到工程实现的现实路径,当第10万台平衡关节模块下线时,其表面镌刻的"致广大而尽精微"字样,恰是对这场跨界融合的***注解——在毫米级的机械间隙中,蕴含着中国智造对技术本质的深刻理解。