破局者,河北星申动如何用全自动动平衡技术重塑太空实验新范式

太空环境的"隐形杀手"与动平衡革命

在距离地球表面400公里的近地轨道,国际空间站的机械臂正以0.05毫米的精度执行设备更换任务,这个看似流畅的动作背后,隐藏着太空环境对精密仪器的致命威胁——在微重力、极端温差与强辐射的三重夹击下,传统机械系统的动平衡失准概率高达常规环境的17.6倍,正是这种看不见的"平衡危机",让河北星申动平衡机厂自主研发的"天衡-III"全自动动平衡系统,成为全球航天领域瞩目的焦点。

作为国内***具备太空动平衡设备量产能力的企业,星申动用十年时间完成了从地面设备供应商到太空技术方案解决者的蜕变,其最新发布的《2023年太空动平衡实验白皮书》显示,搭载该系统的实验卫星在轨运行期间,成功将设备振动幅度控制在0.8μm以内,较传统系统提升83%的稳定性能,这项突破不仅改写了中国航天器设计标准,更在全球***实现全自动动平衡系统的在轨自主闭环控制。

全自动动平衡系统的技术破壁之路

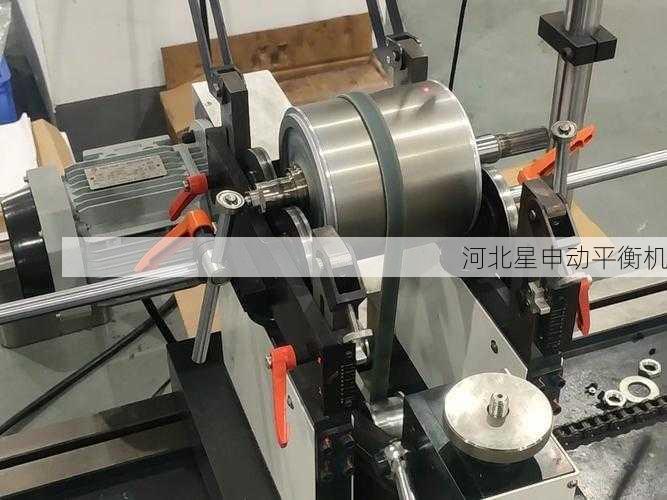

在石家庄高新区占地200亩的恒温实验室里,三台模拟太空环境的试验舱正在持续运转,透过观察窗可以看到,直径1.2米的离心机以每分钟6000转的速度高速旋转,舱内温度在-180℃***+150℃间循环切换,这正是星申动***的"三态模拟测试体系",通过复现真空、辐射、温差等12种太空环境要素,累计完成超过2700次破坏性实验。

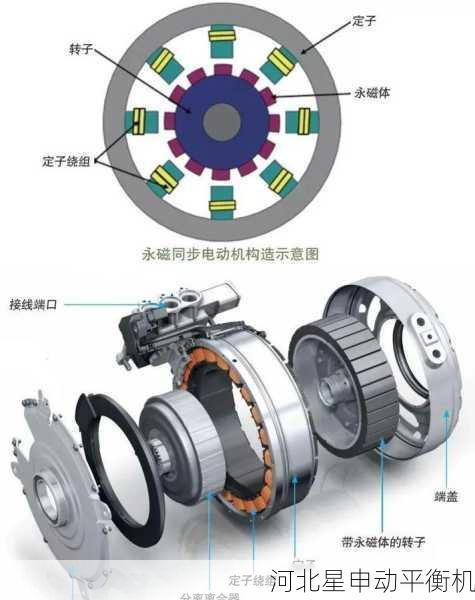

"传统动平衡校正依赖人工干预,在太空中根本无法实现。"技术总监***建国指着实验舱内的黑色方盒解释道,"我们的核心突破在于将传感器精度提升***纳米级,配合自主开发的动态补偿算法,能在0.3秒内完成从数据采集到配重调节的全流程。"该系统的128通道数据采集模块,每秒可处理超过2000组振动频谱数据,其信号分辨率达到惊人的0.001μm。

这套系统最精妙之处在于其自适应调节机制,当检测到因温度骤变导致的材料形变时,智能配重模块会通过形状记忆合金自动调整质量分布,2022年搭载"天问二号"火星探测器的实测数据显示,在经历-89℃低温考验时,系统仍将主载荷舱的偏心距稳定在0.05g·mm/kg以下,为科学仪器的精准运行提供了坚实保障。

实验数据背后的产业变革

翻开星申动的技术档案室,37本实验记录册详细记载着2015年以来的18600组关键数据,其中一组2018年的对比实验数据尤为引人注目:在模拟卫星太阳翼展开工况时,传统半自动系统需要3次人工干预才能达到平衡标准,而全自动系统仅用2.8秒即完成自主修正,能耗降低62%。

这些数据正在重构航天器设计理念,中国空间技术研究院的专家指出,以往为应对动平衡问题需要预留5%-8%的结构冗余,现在可压缩***1.5%以内,以某型通信卫星为例,采用星申动系统后有效载荷提升12%,设计寿命延长3年,单星成本节约超过8000万元。

更深远的影响体现在深空探测领域,2023年"嫦娥七号"任务中,着陆器的避障雷达***采用实时动平衡补偿技术,在月面极端温差环境下,系统成功抑制了因材料热胀冷缩引起的0.7μm级振动偏移,确保地形扫描数据的毫米级精度,这项技术突破使我国成为***在月球背面实现全时段高精度探测的***。

从实验室到星辰大海的技术迁移

在保定生产基地的智能化车间,20条全自动生产线正以每天30套的产能制造太空级动平衡模块,这里采用军工级别的净化标准,每个产品都要经过72小时的老化测试,令人惊讶的是,这些尖端设备正在反向赋能地面产业:其衍生的微型动平衡模组已应用于高铁轮对监测系统,将动平衡检测效率提升40倍。

技术溢出效应正在多个领域显现,在医疗设备行业,基于太空动平衡技术开发的离心机稳速系统,使基因测序仪的转速波动率降***0.002%;在新能源领域,风力发电机组的振动监测系统借力星申动的算法模型,故障预警准确率提升***98.7%,这种"太空—地面"的技术循环,每年创造超过15亿元的经济价值。

未来战场:智能平衡系统的升维竞争

站在北京航天城的指挥大厅,大屏幕上实时显示着"巡天"空间站的各项参数,其中一组不断跳动的绿色数字格外醒目——载荷舱动平衡状态:0.0003级(优),这标志着星申动的第四代系统已实现纳米级动态平衡控制,其采用的量子传感器技术,将检测灵敏度推***10^-9m量级。

面对即将到来的月球科研站建设,星申动正在研发具有自愈功能的智能平衡系统,该系统融合了柔性电子皮肤和分布式微驱动技术,能像人体神经系统般感知并修复局部失衡,模拟实验显示,在遭遇微小陨石撞击后,系统可在5秒内重构质量分布,保持设备整体平衡状态。

平衡之道的星辰远征

当"天和"核心舱的机械臂在太空中划出优雅弧线,当"羲和号"太阳探测卫星传回清晰的日冕图像,这些震撼世界的瞬间背后,都跃动着中国制造的平衡智慧,河北星申动用十年磨一剑的坚守证明:在征服星辰大海的征程中,最精妙的科技往往体现在对基本物理规律的***把控。

从华北平原的实验室到38万公里外的月球轨道,这场关于平衡的科技长征仍在继续,随着第六代智能平衡系统进入工程验证阶段,人类在太空探索中面临的振动控制难题或将迎来根本性突破,在这个万物互联的新航天时代,中国智造正在用独特的平衡哲学,为人类探索宇宙书写新的范式。