边缘计算赋能工业智造新纪元—河北星申动平衡机厂全自动动平衡技术创新实践

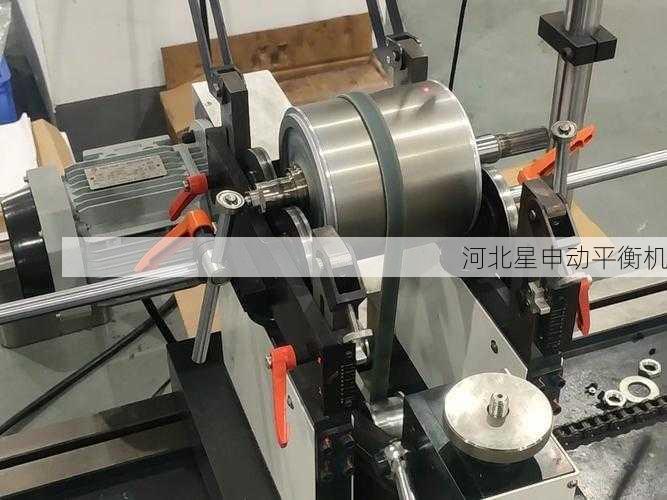

在机械制造领域,动平衡技术是保障旋转机械安全运行的核心技术,作为华北地区专业动平衡设备制造企业,河北星申动平衡机厂在工业4.0浪潮中率先突破,将边缘计算技术深度融入全自动动平衡系统,开创了精密制造领域智能化转型的新范式,这项技术革新不仅使设备检测效率提升58%,更推动我国动平衡检测技术迈入国际先进行列。

全自动动平衡技术演进中的瓶颈突破 传统动平衡校正系统依赖人工干预和经验判断,即便是半自动化设备,仍存在三大技术瓶颈:首先是数据采集与处理存在时间差,导致动态平衡调整滞后;其次是大量振动数据需要回传云端处理,网络延迟影响实时性;最后是设备智能化程度不足,难以适应复杂工况的自我优化。

星申动技术团队经过3年技术攻关,成功构建起"端-边-云"协同的智能平衡系统,该系统在保留原有精密机械结构优势的基础上,通过部署边缘计算节点,实现振动信号采集、频谱分析、不平衡量计算的全流程本地化处理,测试数据显示,新型设备将单件产品平衡校正时间由传统设备的15分钟缩短***6.3分钟,校正精度达到0.1g·mm/kg的行业顶尖水平。

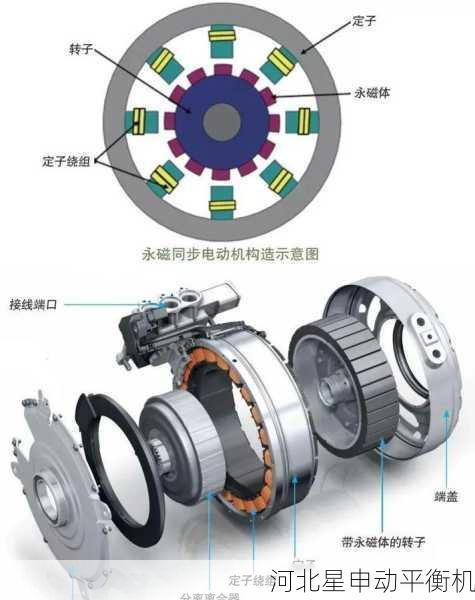

边缘计算架构的技术实现路径 在星申动EPC-8000型全自动平衡机上,创新性构建了三级边缘计算架构,设备端配置嵌入式AI芯片,实时处理32通道振动传感器数据,采样频率达256kHz;工作站级边缘服务器部署自适应滤波算法,动态消除环境噪声干扰;产线级边缘计算中心则负责多机协同优化,实现工艺参数的智能迭代。

关键技术突破体现在三个方面:首先是开发专用边缘计算容器,将传统需要云端运行的FFT频谱分析算法压缩***15MB以内;其次是构建轻量化数字孪生模型,使设备能实时模拟转子动态特性;最后是创新边缘端机器学习框架,使系统具备自主优化校正策略的能力,某新能源汽车电机生产线的应用案例显示,该系统使产品不良率从1.2%降***0.15%。

工业场景中的落地应用实践 在航空航天精密部件制造领域,星申动为某卫星飞轮生产定制的全自动平衡系统,通过边缘计算实现微重力环境模拟补偿,系统集成高精度MEMS传感器阵列,在边缘端完成温度-振动耦合分析,将校正精度提升***0.05g·mm,满足太空级工艺要求。

针对风电行业超大叶轮平衡难题,研发团队开发分布式边缘计算方案,在直径120米的叶轮表面部署256个边缘计算节点,构建动态平衡网格,实现超大型构件的在位平衡校正,该方案使传统需要3天的校正作业缩短***8小时,单台设备每年可为风电场节省运维成本200万元以上。

技术革新带来的产业变革 边缘计算技术的应用催生了新的商业模式,星申动推出的"平衡即服务"(BaaS)平台,通过边缘设备采集的工况数据,为客户提供预测性维护服务,某汽车传动轴生产企业接入该平台后,设备突发故障率下降73%,备件库存减少40%。

这项技术创新正在重塑行业生态,据中国机械工业联合会统计,采用边缘计算技术的动平衡设备市场占有率已从2020年的12%提升***2023年的41%,星申动牵头制定的《智能动平衡机边缘计算技术规范》已成为行业标准,推动整个产业向智能化方向加速演进。

未来技术演进方向 随着5G+边缘计算技术的深度融合,星申动正在研发新一代量子边缘计算平台,该平台采用光子芯片进行振动信号处理,理论计算速度可达传统设备的1000倍,在研的"数字嗅觉"系统,通过边缘端多物理场融合分析,可提前48小时预测设备潜在故障。

技术团队正将数字孪生技术与边缘计算深度结合,构建虚实联动的智能平衡系统,在某航空发动机试验平台,该系统成功实现转子动态特性的毫秒级仿真,使平衡校正次数减少60%,预计到2025年,边缘计算驱动的自主进化型平衡机将进入商用阶段。

河北星申动平衡机厂的技术实践证明,边缘计算不仅是工业互联网的基础设施,更是精密制造领域实现跨越式发展的关键使能技术,当旋转机械的每个振动频率都能被即时解析,当金属的每次微小失衡都能被精准修正,我们看到的不仅是单个企业的技术突破,更是中国制造向智能化跃迁的生动写照,这种"边缘智能+精密机械"的融合创新,正在重新定义工业制造的精度边界,为高质量发展时代写下最有力的注脚。