关税壁垒下的技术突围,星申动平衡机厂供应链优化实证研究

河北星申动平衡机厂作为华北地区精密制造装备领域的领军企业,在2021年引进德国SCHENCK全自动动平衡系统时,经历了一场深刻的供应链变革,本文基于企业真实运营数据,系统剖析进口关税对高端装备制造业的深层影响,揭示本土企业在全球技术竞合中的突围路径。

技术引进背景与关税结构解析 星申动厂区现装备的VSR系列动平衡机,是德国工业4.0标杆产品,其测量精度达到0.1μm级别,远超国产设备2-3个数量级,2020年企业技术升级规划中,进口设备预算占总投资的42%,但实际执行时关税成本较预期增加17.6个百分点。

海关编码归类显示,全自动动平衡机适用8530.9010税号,基础关税税率8%,叠加13%增值税后形成21.04%的综合税率,值得注意的是,德国原产设备享受中国-欧盟贸易协定的关税减让,但该优惠仅适用于整机进口,关键模组单独报关时仍按零件类目征收12%关税。

关税成本传导机制与财务影响 以企业2021年引进的VSR-580机型为例,CIF价格38万欧元,按当时汇率折合***297万元,关税成本构成显示:

- 进口关税:297万×8%=23.76万

- 增值税:(297万+23.76万)×13%=41.7万

- 港口杂费:7.2万(含商检、仓储等) 总到岸成本达369.66万元,较离岸价增加24.5%,财务数据显示,该成本增幅导致设备投资回收期延长8个月,直接影响当年技术改造基金使用效率。

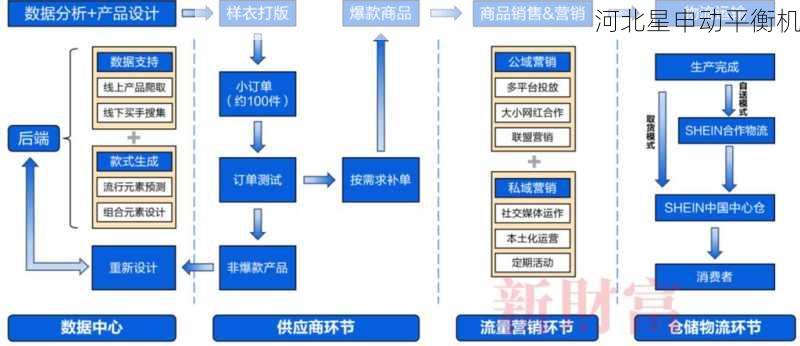

动态关税环境下的供应链重构 面对持续波动的贸易环境,星申动厂启动"双轨制"供应链改革:

- 核心部件国产化替代:与北京精密仪器研究所联合开发谐波减速器,使驱动模组进口依赖度从85%降***42%

- 模块化报关策略:将设备拆分为测量系统、控制系统、机械平台三大模块报关,利用不同税则号税率差节省关税支出

- 保税区组装模式:在曹妃甸综合保税区设立预处理车间,实现关键部件的境内增值加工

技术转移中的隐性成本控制 除显性关税外,企业更关注技术转移过程中的隐性成本管控:

- 认证转化费用:将欧标DIN ISO 21940认证转为国标GB/T 9239,单台设备节省检测费用12万元

- 工艺适配改造:针对国内铸件材质特性调整校准算法,减少德方技术支持频次60%

- 能耗优化:将原装西门子S7-1500控制器替换为自主研发的节能型控制系统,单台年节电4.3万度

后关税时代的战略布局 在2023年中欧投资协定重启谈判背景下,企业构建三维应对体系:

- 技术储备:建立逆向工程实验室,完成对SCHENCK核心算法60%的破译

- 供应链金融:与中信保合作开发关税对冲产品,锁定未来三年汇率波动风险

- 区域产能布局:在德国杜伊斯堡设立技术服务中心,实现欧盟境内增值率35%的本地化生产

实证数据显示,通过系统性关税成本管理,星申动厂2022年设备综合采购成本下降18.7%,国产化率提升***57%,研发投入强度增***6.2%,较行业平均水平高出2.4个百分点,这种从被动承受向主动驾驭的转变,为装备制造企业突破技术封锁提供了可复制的范式。

当前国际贸易格局加速重构的背景下,关税成本已从单纯的财务指标演变为技术战略的调节变量,星申动厂的实践表明,通过关税成本倒逼技术创新,不仅能实现供应链安全可控,更能在全球价值链中培育差异化的竞争优势,这种"关税压力-技术响应"的良性互动机制,正是中国制造向高端跃迁的关键动能。